ツアー・ダウンアンダーと並ぶシーズン開幕戦として注目を集める南米レース。

クラスは1クラスながら、サガンやカヴェンディッシュ、ガビリアといったトップスプリンターたちや、アラフィリップやキンタナといった総合系ライダーたちが集結し、彼らのシーズン序盤の仕上がりを見るうえでも重要なレースとなった。

そんな重要なレースが今年はDAZNにて日本語実況・解説付で登場。日本でもじっくり見ることができるようになったのは非常に喜ばしいことだ。毎年続けてほしい。

今回はそんなサンフアンの全ステージを振り返っていく。

「なぜ勝てたのか」を中心に解説していきたいと思う。

↓コース詳細などはこちらを参照↓

- 第1ステージ 159.1km(平坦)

- 第2ステージ 160.2km(丘陵)

- 第3ステージ 12km(個人TT)

- 第4ステージ 185.8km(丘陵)

- 第5ステージ 169.5km(山岳)

- 第6ステージ 153.5km(平坦)

- 第7ステージ 153.5km(平坦)

- 総評

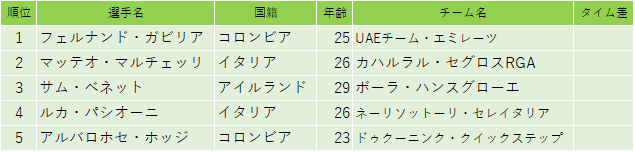

第1ステージ 159.1km(平坦)

UAEチーム・エミレーツに移籍したばかりのフェルナンド・ガビリアと、クイックステップに残ったアルバロホセ・ホッジ。

ガビリアvsガビリア2世の初めての激突は、まずは新生ガビリアの勝利に終わった。

鍵となったのはチームの力。最強のはずのクイックステップは、マキシミリアーノ・リケーゼが2週間前の交通事故で怪我を負ってしまったことも影響しているのか、ゴール前でトレインが完全崩壊。最後はホッジが1人で戦うことに。

一方のUAEチーム・エミレーツは、ベテランのロベルト・フェラーリと若きシモーネ・コンソンニを最終発射台として、かなり長い間集団を支配する完璧なトレインを形成した。

そこに最後の一押し、ガビリアの実力とテクニックが重なり、1月の南米レース5年連続の開幕勝利を成し遂げた。

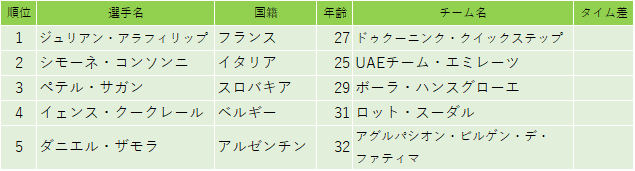

第2ステージ 160.2km(丘陵)

登坂距離1.1km、平均勾配8.2%の激坂を含むプンタネグラ・ダムの周回コース。昨年と同じく残り3kmから放たれた3名の飛び出しの中から逃げ切りが生まれる展開となった。

しかし昨年と違って、今年はその3名全てがワールドツアーチームの実力者たち。すなわち、ナイロ・キンタナ、ジュリアン・アラフィリップ、そして去年も飛び出したティシュ・ベノートの3名だ。

とくにキンタナは、右腕たるウィネル・アナコナの牽引から発射されるという、完璧なチーム体制からの攻撃。しかしそこにアラフィリップ、ベノートが喰らいついてきたのを見ると、彼らに回れとジェスチャーし、ペースを落としてしまう。

それに対してアラフィリップは自分の番が来ると一気にペースアップ。2人を置き去りにして単身でさっさと行ってしまうアラフィリップがいればまだしも、キンタナとベノートの2人だけの独走力では集団から逃げ切ることはできずに吸収。アラフィリップはタイム差0のギリギリの逃げ切り勝利を果たした。

Alaphilippe and Evenepoel combine youth and experience at Vuelta a San Juan | https://t.co/CqtXMNsWzs pic.twitter.com/XbrhlJvBRN

— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) January 29, 2019

昨年の勢いをそのまま踏襲するかのような強い勝ち方を見せたアラフィリップ。一方、昨年の勝てなさをそのまま継承するかのような走りを見せてしまったキンタナ。

今年もアラフィリップは活躍し続けてくれそうだし、今年もキンタナは微妙なんじゃないか・・・そんな風に感じさせる1日となった。

第3ステージ 12km(個人TT)

オールフラット、カーブもほぼ無しのピュアTTレイアウト。

勝ったのは前評判通りのアラフィリップ。しかし一方で、プロ初の個人TTに挑んだエヴェネプールがまさかの表彰台入り。たしかにTTが得意とは本人も言っていたが・・・昨年のベルナルに続き、誰もが期待しつつ、でもさすがに、という思いを軽々と乗り越えてくる走りだった。

一方、キンタナは予想通りの40秒遅れ(それでも頑張った方だとは思うが)。だが、その代わり5位に入り込んだアナコナの存在がこの後、重要な伏線となってくる。

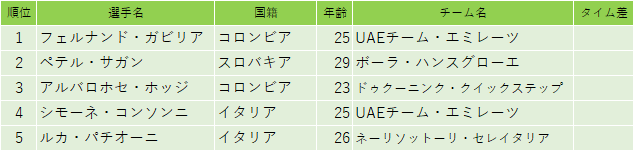

第4ステージ 185.8km(丘陵)

途中に大き目な山はあるものの、最後は40kmのダウンヒルの末のゴールのため、昨年同様に集団スプリントとなった。

UAEチームのトレインの強さ、とくにコンソンニの強さをまざまざと感じさせられたステージであった。

ラスト1kmを切った段階でドゥクーニンク・クイックステップがかなり良い状態だった。バラバラになった第1ステージと違い、アラフィリップが猛牽引し、ラスト500mからはリケーゼが先頭を牽き始めた。

しかし、残り300mからガビリアを従えてコンソンニが飛び出す。まだリケーゼが牽いているなかで、それを追い抜いて先頭に躍り出る。

残り200mを切ってガビリアがコンソンニの背中から抜けてスプリントを開始するが、そのときコンソンニはガビリアの方を見て「え?もう出るの?俺まだ行けるぜ?」みたいな顔をしていた。

実際、コンソンニ自身も4位に入り、その脚が発射台に留まらず、エース級であることをはっきりと示した。

なお、サガンの伸びも凄まじかった。コンソンニの超リードアウトによってフィングステンがつき切れしなければもしかしたらサガンが勝っていたかもしれない。

その意味においても、やっぱりこの日の勝利の立役者はコンソンニだったかもしれない。あるいはサガンも慣れないトレイン勝負でなく自分の力だけで戦っていればあるいは・・・。

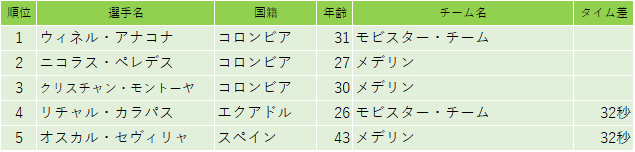

第5ステージ 169.5km(山岳)

標高2600m超えのアルト・コロラドへの頂上フィニッシュ。平均勾配は4.4%と緩めだが、登坂距離は18km以上。

結局、モビスターが強かったサンフアンだった。それもそのはず、ほぼ全員を中南米系選手で固めた彼らは、シーズン的にも標高的にもこのアルト・コロラドでは敵なしの布陣だった。

残り14km。モビスターのクライマー陣が完全支配するメイン集団の先頭から、ウィネル・アナコナが独りペースアップ。プロコンチネンタル、コンチネンタルチームの選手たちが数名、これに喰らいつくが、その抜け出した小集団の中からさらにアナコナがアタック。最終的にはメデリンのペレデスのみがこれについていくこととなった。

一方のメイン集団でコントロールの責任を負うのは当然、リーダージャージを擁するドゥクーニンク・クイックステップ。しかし、ホッジのためのスプリントアシストも連れてきているクイックステップにとって、この局面で働ける選手はペトル・ヴァコッチとレムコ・エヴェネプールの2人だけだった。

そのヴァコッチも、残り9kmでオスカル・セヴィリャやリチャル・カラパスがアタックを仕掛けた際に脱落。エヴェネプールが必死でこれを抑え込もうとするも失敗。やがて、エヴェネプールとアラフィリップは共に集団の中に沈み込んでいった。

先頭を牽引するのは総合6位のグロスチャートナーと、それをアシストするパヴェル・ポリャンスキの2人。これではペースが上がるはずもなく、アナコナとのタイム差はどんどん開いていく。

純粋にアナコナが強いのは間違いなかった。同行者のペレデスは先頭にチームメートのモントーヤが逃げているため、アナコナの前を牽くことは一度もなかった。

つまり、アナコナがたった一人で、ひたすら集団からのエスケープを試みていたのだ。それでいて、タイム差を開き、1分近いギャップを維持し続けていたのだ。

残り4.3kmで、その先頭のモントーヤとも合流。いよいよ、ステージ優勝すら視界に入り込んできた。

さすがにこの状態に危機感を覚えたクイックステップは、ついに最終手段に出ることにした。すなわち、まだ19歳、ジュニア上がりのルーキー、エヴェネプールによる先頭牽引である。

重大なミッションを課せられたエヴェネプールは、ただちにアラフィリップを引き連れて集団の先頭に。彼のペースアップを前にして、それまで先頭を牽いていたポリャンスキはたまらずに脱落。その後も3.5km近く、エヴェネプールは先頭を牽引し続けた。

19歳とは思えない最高の働き。第3ステージのITTに続き、このゴールデンルーキーの底知れぬ才能に驚愕する瞬間であった。

そして残り2.5km。いよいよエヴェネプールが脱落。

その瞬間にアラフィリップが一気にアタックを仕掛ける。先頭のアナコナとのタイム差は1分以上。せめて、総合表彰台を奪われない位置にまでタイム差を詰めておきたい。

しかし、これを許さないのが、それまでじっとアラフィリップの後輪を捉えながらその様子を窺い続けてきたナイロ・キンタナ。さらにはもう1人、ネーリオットーリ・セレイタリアに移籍したナイロの弟、ダイェル・キンタナも、この2人に追随していった。

約1km程度、アラフィリップは先頭で牽き続ける。後ろのナイロが前に出ないことは分かり切っていた。だからひたすら振り返ることなく全力でペダルを回すしかなかった。第2ステージのように。

だがそれでも、結局は集団に引き戻された。次の瞬間にダイェルがアタックし、アラフィリップはこれに反応するが、やはりここでもナイロがきっちりと喰らいついていった。

モビスターの完璧な戦略であった。先頭はアナコナが全力で逃げ、集団ではナイロがアラフィリップを徹底マーク。万が一アラフィリップが抜け出しに成功しても、アナコナとナイロの間にはもう1人、昨年ジロ総合4位のカラパスが控えている。

そしてアラフィリップにはもう、アシストはいない。

この状況では、もはや、どうしようもなかった。

最終的にアナコナはアラフィリップを1分弱突き放して先頭でゴール。最後はメデリンの選手2名とのスプリント勝負となったが、ワールドツアーチームとしての意地を見せ、見事に勝利を果たした。

彼にとってはモビスター移籍後の初勝利。

これまでひたすらアシストに徹していた男の、念願の勝利であり、また、初のステージレース総合優勝への大きな一手となった。

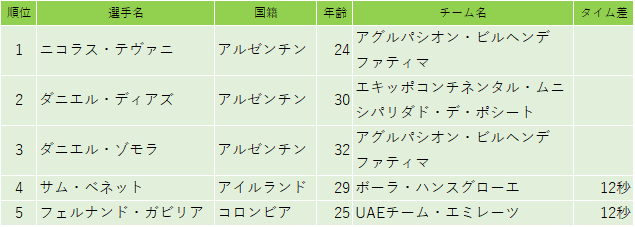

第6ステージ 153.5km(平坦)

前日にまさかの逃げ切りによる総合大逆転。

そしてこの日も波乱の展開となった。

すなわち、集団スプリントが確定的と思われていた中で、強い追い風の影響もあり、逃げていた3人の地元コンチネンタルチームの選手たちが逃げ切りを果たすという展開。

集団はペテル・サガンまでもが牽引に加わる本気モードだったが届かず。

勝者テヴァニから12秒遅れでゴールに辿り着いた集団の先頭は、ここまで不調が続いていたサム・ベネット。

ようやく「集団先頭」を手に入れられたのに、そんなときに逃げ切りが決まってしまうなんて・・・ベネットも不運な男である。

ここまでは。

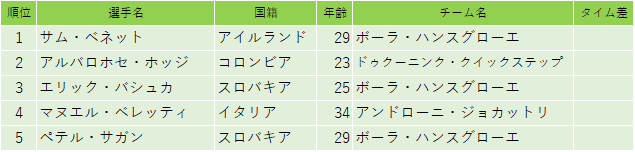

第7ステージ 153.5km(平坦)

残り1kmを越えて集団の先頭はこれまで全く存在感を示してこれなかったディメンションデータ。

この時点でカヴェンディッシュの前にアシストが3名も残っているという、完璧な体制だった。

しかし、残り700mでなかなかスピードが上がらない中、左手からロット・スーダルのトレインが上がってきて先頭を奪う。

ディメンションデータのアシスト陣も次々と剥がれ、すでにカヴェンディッシュを守るアシストはアイゼルただ一人。

ロット・スーダルは残り400mを切ってスプリントを開始。おそらくはケウケレールだ。

しかしこれは伸び切らず、代わって前に出たのがサガンだった。

サガンは背中にバシュカを背負っており、そしてそのバシュカの後ろにサム・ベネットが・・・いない。少し離れた位置にいる。

このままでは第1ステージの二の舞か?

いや、この日は第1ステージや第4ステージのように、UAEトレインによる高速展開が集団先頭で巻き起こっておらず、サム・ベネットは集団の中でしっかりと冷静に周りを見る余裕があった。

そして、彼は、バシュカの後輪を捉えてチャンスを窺うホッジの姿を見た。そして彼はその背中にポジションを置いた。

残り100m。ホッジがバシュカの陰から飛び出し、加速する。

その後をしっかりとついていくベネット。

そして残り50m。彼は飛び出した。

サガンの存在は良い囮になったとも言えるだろう。

元々、昨年のジロ・デ・イタリアでもエリア・ヴィヴィアーニを相手取って「先に仕掛けたもん負け」勝負を連日繰り広げていた男だ。

位置取り勝負については慣れたものがあって、ただ、あまり調子が上がり切っていなかったのか、ここまでのステージの超高速展開の中ではなかなかその実力を発揮しきれていなかった。

そんな中、今日はUAEが姿を失い、ディメンションデータやロット・スーダルが先頭を支配するややローペースの展開だった。

そこでベネットが冷静にその持ち味を発揮するチャンスがもたらされた、というわけだ。

位置取りについてはカヴェンディッシュも悪くはなかった。

トレインが早々に崩壊する中、ケウケレールの後ろという良いポジションを確保しており、サガンの加速と共に残り300mでスプリントを開始した。

かつての彼であれば、そのまま先頭を奪い取ってゴールしていたことだろう。

しかし、今はマン島ミサイルは放たれた直後にガス欠。失速してしまった。

総評

最終的には、やはり南米の高地で最強のメンバーを揃えてきたモビスターの強さが際立った。アラフィリップも十分に強かったが、最後は総合一点狙いできたモビスターとのチーム力の差が露呈することになった。

しかし、TTに弱みをもつキンタナではなく、そのTTでも十分な結果を残したアナコナの存在が、チームが総合優勝を得るうえで必要不可欠なピースであったのは間違いない。アナコナも期待を裏切らず、あの局面でひたすら前を牽き続け、集団を突き放すことを可能とした強さを発揮してくれた。

ウィネル・アナコナ。最強の山岳アシストは、ついに自らが主役になれる舞台を手に入れた。

そして、もう1人の主人公がレムコ・エヴェネプールだった。

個人TTで表彰台に入る独走力、そして山岳でひたすら牽引し続けた登坂力。

彼はシーズン冒頭で告げていた。「プロの中で才能を発揮することができなければいけない」と。

その言葉通りの結果を出し、そして新人賞という快挙。19歳。初のプロレースでこの結果。

彼は昨年のベルナル以上の才能を我々に見せつけてくれている。

スプリントではUAEトレインとガビリアの予想外のチームワークに驚かされ、今年の彼の大爆発を予感させてくれた。

しかし第7ステージでの失速は、このトレインがあくまでも「トレインを作りやすいイージーなシチュエーション」でしか機能しないのでは、という不安を抱かせてもくれた。

トレインの先頭からトップスピードで放たれるガビリアのスプリント力は他を寄せ付けない力を発揮してみせるが、カオスな展開の中での勝負強さはまだまだサガンの方に軍配が上がる。

ツール・ド・フランス本戦のスプリントステージは決してイージーなシチュエーションばかりではない。

まだまだガビリアとUAEは「最強」ではない。これから次第だ。

今年も見ごたえのあるレースを毎日提供してくれたブエルタ・ア・サンフアン。

2019年シーズンもきっと面白いシーズンになる。そう予感させるには十分な1週間だったと言えるだろう。