ゾンコラン、そして獲得標高5,500m以上のクイーンステージを終え、総合争いの趨勢はある程度見えてきたであろう今年のジロ・デ・イタリア。

しかし、ジロというのは第3週で大きな逆転劇が繰り広げられることが非常に多いグランツール。絶対的な難易度は第2週ほどでなかったとしても、何が起こるかわからないのがこの残り5ステージである。

最終日、ミラノのドゥオーモ広場で、栄光のマリア・ローザを手にするのは果たして誰だ?

第1週・第2週はこちらから

ジロ・デ・イタリア2021 コースプレビュー 第1週 - りんぐすらいど

ジロ・デ・イタリア2021 コースプレビュー 第2週 - りんぐすらいど

目次

- 第17ステージ カナツェーイ~セーガ・ディ・アーラ 193㎞(山岳)

- 第18ステージ ロヴェレート~ストラデッラ 231㎞(平坦)

- 第19ステージ アッビアテグラッソ~アルペ・ディ・メーラ(ヴァルセージア) 176㎞(山岳)

- 第20ステージ ベルバニア~ヴァッレ・スプルーガ=アルペ・モッタ 164㎞(山岳)

- 第21ステージ セナーゴ~ミラノ 30.3㎞(個人TT)

スポンサーリンク

第17ステージ カナツェーイ~セーガ・ディ・アーラ 193㎞(山岳)

ドロミテ山中のトレンティーノ=アルト・アディジェ州カナツェーイを出発し、南西へ。トレントを越え、ヴェローナにもほど近いセーガ・ディ・アーラへ。

この最後の登りはジロ・デ・イタリアでは初登場だが、2013年のジロ・デル・トレンティーノ(現ツアー・オブ・ジ・アルプス)の最終ステージにも登場している。このときはヴィンツェンツォ・ニバリがステージ勝利と総合優勝を勝ち取り、その年のジロ・デ・イタリア初制覇に向けた大きな弾みとなっていた。

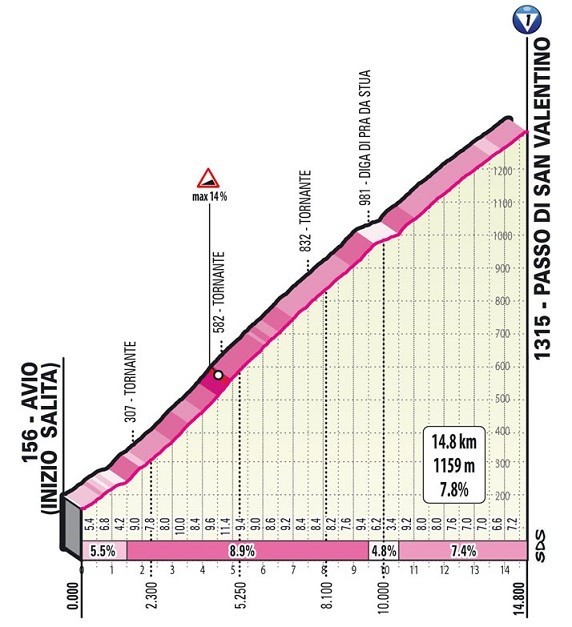

戦いはもちろんラスト55㎞で繰り広げられる。1つ目は1級山岳パッソ・ディ・サン・ヴァレンティ―ノ。

登坂距離14.8km・平均勾配7.8%・最大勾配14%。厳しくはあるが、まだまだここでは本格的な争いは始まらないかもしれない。

2つ目の、そして山頂フィニッシュとなる登りは、1級山岳セーガ・ディ・アーラ。

登坂距離11.2km・平均勾配9.8%。とくにラスト4.5㎞からラスト2㎞までの区間が平均勾配12.1%・最大勾配17%と非常に厳しく、ここでステージ優勝もしくは総合争いに向けた戦いのゴングが鳴り響くことになるだろう。

ゾンコランとクイーンステージは第2週で消化した。

しかし、ジロ・デ・イタリアは他のグランツール以上に第3週がきっちりと厳しい。

まだまだ油断はできない。そんなことを象徴するような第17ステージである。

第18ステージ ロヴェレート~ストラデッラ 231㎞(平坦)

北イタリア・ポー平原で繰り広げられるスプリンターたちのための最後のフラットステージ。とはいえ、2019年も2020年も、この第3週に用意された平坦ステージというのは、スプリンターに勝利をもたらすことはなかった。今回も、今年の全グランツール最長の231㎞という超長距離と、終盤に用意された(決してスプリンターの足を止めるような厳しさではないものの)複数のアップダウンが、わずかなチャンスを求めて逃げに乗った数名の選手たちにチャンスをもたらすかもしれない。

2年前はNIPPOヴィーニ・ファンティーニのダミアーノ・チーマが、迫りくるパスカル・アッカーマンをかわしてギリギリの勝利を掴み取った。昨年はコース短縮の末にNTTプロサイクリングのヴィクトール・カンペナールツvsCCCチームのヨセフ・チェルニーというTTスペシャリスト対決でチェルニーに軍配が上がった。

今回も、総合争いに参加できないチームの、山岳ステージでの逃げ切りは望めないTTスペシャリストやルーラーといった不遇の選手たちがチャンスを掴む日になるといい。

その意味で期待したいのはグルパマFDJのトビアス・ルドヴィクソンやアンテルマルシェ・ワンティゴベールマテリオのタコ・ファンデルホールン、モビスター・チームのマッテオ・ヨルゲンソン、アルペシン・フェニックスのドリス・デボント、あるいはもちろん、カンペナールツの昨年のリベンジなんかにも期待したい。

第19ステージ アッビアテグラッソ~アルペ・ディ・メーラ(ヴァルセージア) 176㎞(山岳)

ミラノ近郊の町アッビアテグラッソは過去4回のジロのうち3回登場し、昨年は短縮された第19ステージの出発点となり、ヨセフ・チェルニーの勝利を導いた。2018年にはここからプラート・ネヴォーゾへと向かい、マキシミリアン・シャフマンの勝利をもたらすと共に、サイモン・イェーツが最初の失速を見せた日としても記憶されている。

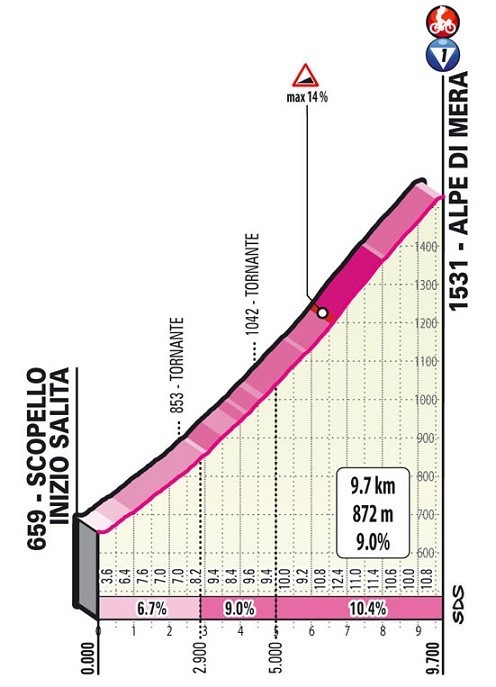

今年は北西のアルプス山中へと向かう。目標地となるのは、スイス国境近くのジロ初登場の山アルペ・ディ・メーラへ。

登坂距離9.7km・平均勾配9%、とくにラスト4.7kmの平均勾配が10%超えで最大勾配は14%。

厳しい区間の距離も長く常に10%を超え続けてくるため、見た目以上に厳しいサバイバルなバトルが繰り広げられそうな登りだ。

クイーンステージはすでに終わりを告げながらも、ジロ・デ・イタリアというのはこの最終週での大逆転が過去何回も起きている。とくにこの第19ステージでは。

ここまで最強であることを示していた選手がいたとしても、この日と、翌第20ステージを終えるまでは何が起きるかわからない。

第20ステージ ベルバニア~ヴァッレ・スプルーガ=アルペ・モッタ 164㎞(山岳)

いよいよ2021年ジロ・デ・イタリア山岳最終決戦。

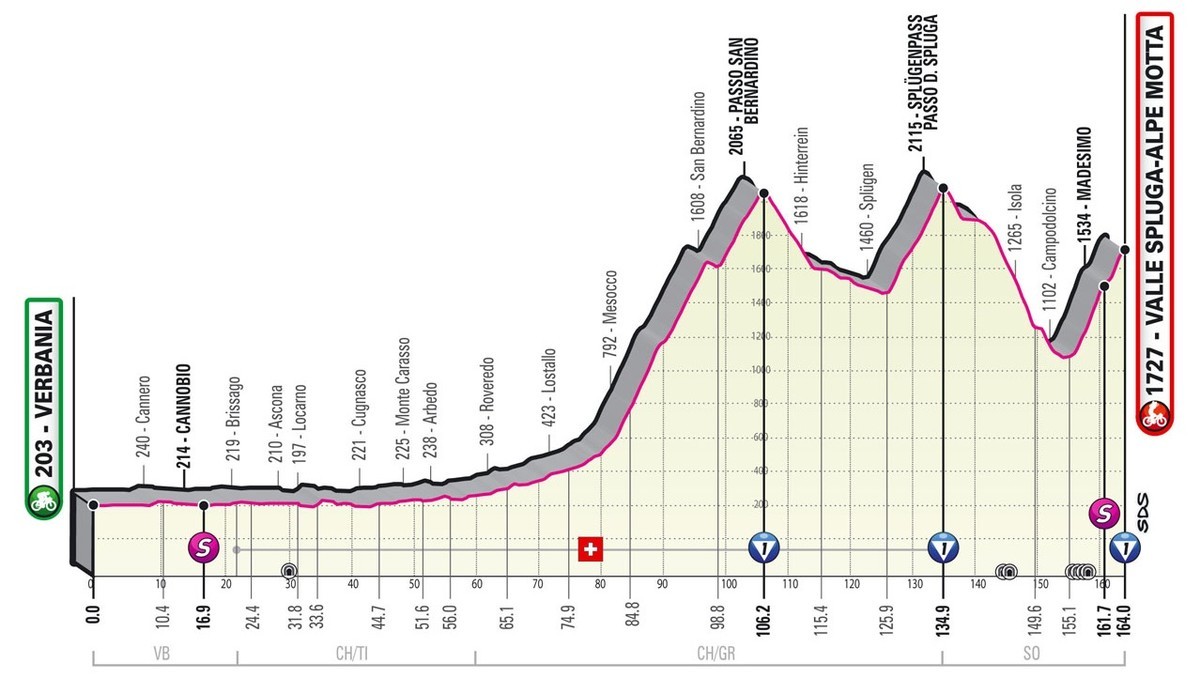

実質的に残り90㎞から始まる「70㎞山岳レース」は、2,000m超えの1級山岳を2つ越えたあとに、アルペ・モッタの登りでフィナーレを迎える。

総獲得標高4,200m。第15ステージほどではないものの、最終章を飾るのに相応しい厳しいステージとなる。

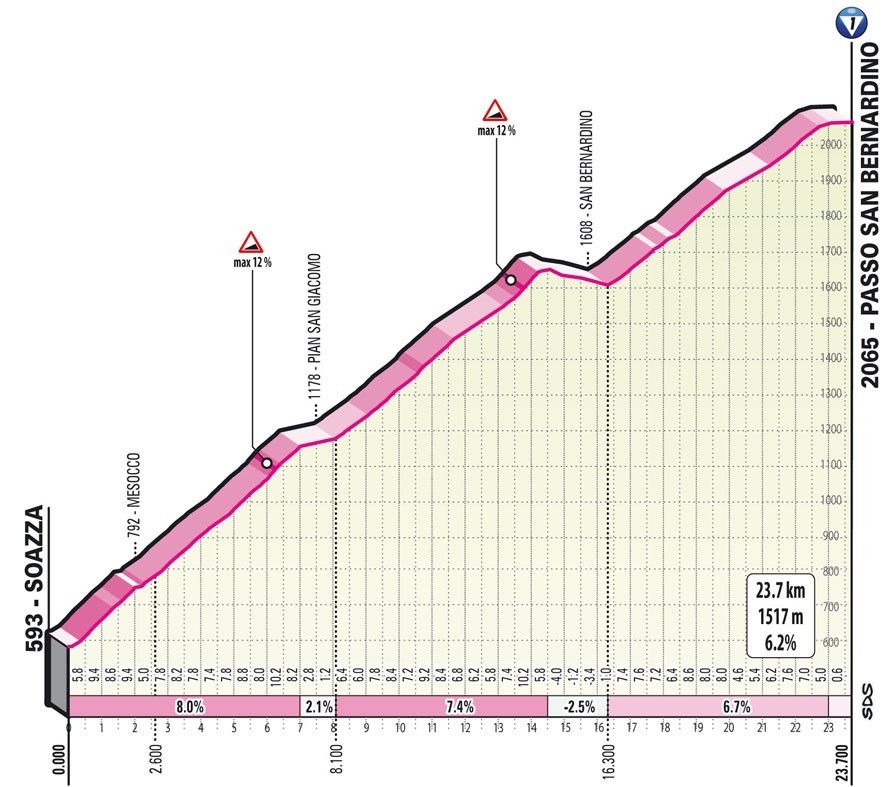

まず1つ目の登りは1級山岳パッソ・サン・ベルナルディーノ。

標高593mとか標高2,065mまで。23.7㎞をかけて一気に駆け上っていく。

最大勾配12%と厳しい区間を2つ挟みつつ、じわじわとライダーたちの足を削っていく。このあとに控えるドラマティックな展開に向けての、数多くの伏線が張られる区間となるだろう。

そしてもしもここで脱落してしまった選手がいたとしたら、彼の総合順位の急落は避けられそうにもない。

そして残り38㎞から登り始める1級山岳パッソ・デッロ・スプルガ、すなわちスプルガ峠は登坂距離8.9km・平均勾配7.3%・最大勾配12%。

登りそのものの厳しさ以上に、3週目という時期と標高2,000mという環境がもたらすダメージが集団先頭の選手たちに襲い掛かり続けることだろう。

そしてスイス-イタリア国境上に位置するこの峠の山頂から20㎞にわたる下り坂。

そこまでトリッキーではなさそうだが、とにかく長く、そして気温変化の激しいこの下りで、望まれないアクシデントが起きないことを強く願う。

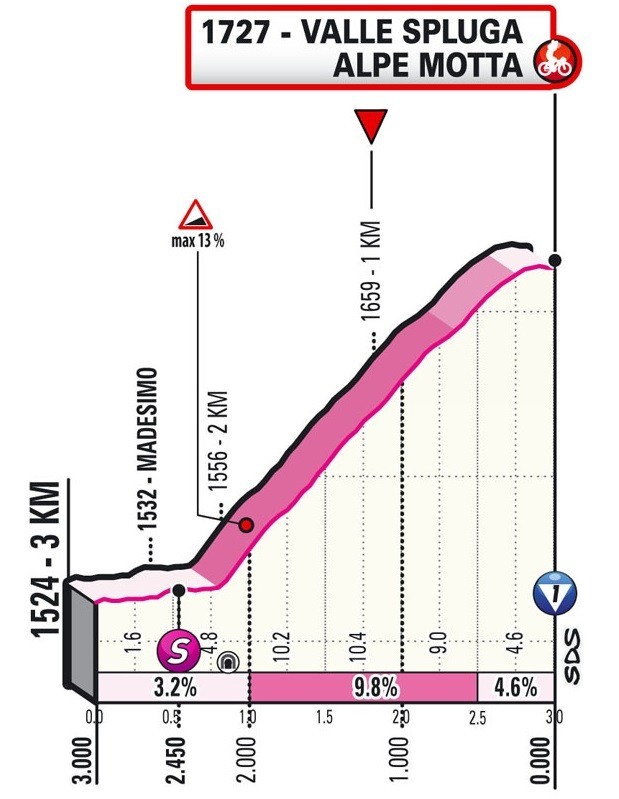

そして本当に最後の最後の決戦場、1級山岳アルペ・モッタ。

2段階の登りで、最後の2㎞からラスト500mまでが10%近い登りが連続する最難関ゾーン。

この時点までで勝負が決まっている可能性の方が高いだろうが、この日の「最強」を決める争いはここで勃発するかもしれない。

70㎞の激戦を終え、いよいよプロトンはミラノへ。

2021年のマリア・ローザを決める、平地における最後の戦いが開幕する。

第21ステージ セナーゴ~ミラノ 30.3㎞(個人TT)

昨年はミラノの東からスタートしたが、今年は北のセナーゴを出発する。

序盤こそ180度カーブや90度カーブがいくつか出現するものの、とくに第2計測地点を終えてからフィニッシュにまでの10㎞はほぼほぼストレート。

高低差もまったくと言っていいほどなく、紛れの発生しえない長距離であることも含め、純粋なTTスペシャリストたちによる争いが繰り広げられることだろう。すなわち現アワーレコード保持者ヴィクトール・カンペナールツやフランス王者レミ・カヴァニャ、そして昨年もこのミラノのTTで2位以下に30秒以上の大差をつけて勝利した世界王者フィリッポ・ガンナ。

もちろん、彼らを平坦のTTで打ち負かしかねない総合勢がいるのも事実。その筆頭がドゥクーニンク・クイックステップのジョアン・アルメイダとレムコ・エヴェネプールであり、少なくとも総合争いにおいては、彼らがその土俵に上がっていれば、他のライバルたちにとってこの最終日TTは悪夢以外のなにものでもないだろう。たとえば彼らには最低でも30秒、できれば1分はリードを保って総合首位を守っておきたいところ。

もちろん、グランツールというのは何が起こるかわからない。過去にもジロ・デ・イタリアのこの最終TTでヨス・ファンエムデンやチャド・ハガといった「ジャイアントキラー」たちが現れてきている。

ヤン・トラトニク、パトリック・ベヴィン、マティアス・ブランドル、アレックス・ドゥーセット、トビアス・フォス・・・個人的にはグルパマFDJのトビアス・ルドヴィクソンの可能性にも賭けてみたい気はする。

そしてドゥオーモ広場にて、栄光のマリア・ローザとトロフェオ・センツァフィーネを手にするのは果たして。

第1週・第2週はこちらから

スポンサーリンク