長いようであっという間だった3週間が終わった。

雨と落車と混沌の中開幕したジロ・デ・イタリアは、最後まで混沌の続く3週間だった。

一方で、そこには光り輝く小さな星々の煌めきも確かにあった。結論から言えば、今回のジロは、昨年の第19ステージのようなスペクタルはなかったものの、確かに、確かに面白かった。

そのエッセンスが凝縮された第3週を、簡単に振り返っていく。

- 第16ステージ ローヴェレ〜ポンテ・ディ・レーニョ 194㎞(山岳)

- 第17ステージ コンメッツァドゥーラ~アンテルセルヴァ 181km(山岳)

- 第18ステージ ヴァルダーオラ~サンタ・マリア・ディ・サーラ 222km(平坦)

- 第19ステージ トレヴィーゾ~サン・マルティーノ・ディ・カストロッツァ 151km(山岳)

- 第20ステージ フェルトレ~クローチェ・ダウネ 194km(山岳)

- 第21ステージ ヴェローナ 17km(個人TT)

スポンサーリンク

第16ステージ ローヴェレ〜ポンテ・ディ・レーニョ 194㎞(山岳)

標高2600mのチマ・コッピとなるはずだったガヴィア峠が雪崩の危険があるとのことでキャンセル。

よって、残された1級山岳モルティローロが、逃げ集団にとってもメイン集団にとっても、この日唯一の勝負所となった。

21名の大規模な逃げ集団は、モルティローロの麓に辿り着いた時点でメイン集団とのタイム差を5分近くにまで広げていた。

登りに入った途端にセレクションがかかり、抜け出せのはミケル・ニエベ(ミッチェルトン・スコット)、ダミアーノ・カルーゾ(バーレーン・メリダ)、ヒルト、マスナダ、チッコーネの5名だけだった。

ダンシングを多用し、何度か抜け出しのアタックを仕掛けていくヒルトに対し、チッコーネはシッティングで淡々とマイペースに走り、最終的に彼に追いついていく。マスナダ、そしてニエベが次々と脱落し、山頂に至る頃にはカルーゾも脱落。

最終的に、ヒルトとチッコーネのゴールまで27kmの2人旅が始まった。

後方に総合を狙うチームメートが迫ってきていることを理由に前を牽こうとしないヒルトに対し、何度か怒りのジェスチャーを繰り出すチッコーネ。

しかしヒルトにとっても、チームオーダーに従うことは重要な役割。耐えて耐えて耐えて、チッコーネの後輪を捉え続ける。

しかし結局は、チッコーネのほぼ単独走のペースにもメイン集団は追いつくことなく、2人だけでゴールを迎えることとなった。

ゴール前、ヒルトに対し警戒をし続け、いつまで経ってもスパートをかけようとしないチッコーネに対し、ヒルトは一瞬、腰を上げた。

それに対してチッコーネも即座に反応し、スプリントを開始。次の瞬間、ヒルトは上げた腰を即座に下ろした、ように見えた。

あとは、チッコーネの圧勝だった。マリア・アッズーラを着て、極寒と豪雨の中を走り抜き、怒り、うまく切れなかった上着も捨て去り、最後には彼はサングラスすらも投げ飛ばし、感情のたっぷりこもった雄叫びを上げた。

メチャクチャ熱い男が、最高の勝利を手に入れた。人生2度目のジロ勝利。そして、彼は今後もまた、このイタリアの地で大暴れし続けてくれそうな予感を覚えさせる。

ヒルトにとっても、同じくプロコンチネンタルチーム時代にエースとして健闘し、成績を出すことのできていたジロ・デ・イタリアでの勝利は何が何でも欲しい気持ちで一杯だっただろう。

しかし彼は最後に、しっかりと「不文律」を守った、ような気がした。

それは彼にとっては悔しい瞬間ではあったろうが、しかし彼は矜持を守ったような気はする。真実は分からない、けれど。

そして、メイン集団もまた、このモルティローロで激闘を繰り広げた。

登り始めから出入りの激しい打ち合いを開始していた逃げ集団と比べ、こちらは最初、マリア・ローザを守るモビスター・チームが淡々と牽引。

しかし徐々に勾配が厳しくなっていくにつれ、ドメニコ・ポッツォヴィーヴォが先頭を牽引してペースアップ。攻撃が開始される。

一気に13~4名に絞り込まれるメイン集団。その中から、なんとミゲルアンヘル・ロペスが遅れ始める。

これを見て、最大勾配18%の区間で、ついにヴィンツェンツォ・ニバリがアタック。

この攻撃に、カラパス、ランダ、ログリッチェといった面々は、反応することができない。

牽制状態に陥ったメイン集団の中から、隙を見て抜け出したのはEFエデュケーション・ファーストの若手ヒュー・カーシー。

ツール・ド・ロマンディでも積極的な動きを見せていた彼が、一気にニバリにブリッジをかけた。

残されたメイン集団にはロペスが復帰。

かと思えばそのままアタック。これにはカラパス、ランダがしっかりと喰らいついていくが、ログリッチェがモレマと共に遅れてしまう。

やがてモレマからも突き放されたログリッチェは、すでに遅れていたサイモン・イェーツたちと合流し、そのグループで走ることに。

ここまで、今大会最強と思われる走りを見せてきた中でチーム力でライバルたちに後れを取ってきたログリッチェが、今度は彼自身の失速により、大きくタイムを失う危機に瀕してしまったのである。

一方のニバリは逃げ集団から落ちてきた弟のアントニオ・ニバリと合流。

彼の力強い牽引もあって、ロペスやカラパスたちには追い付かれてしまうものの、ログリッチェとのタイム差を1分以上にまで開くことに成功した。

モルティローロの下りを経て、最後は緩やかな登り基調でフィニッシュ。

逃げ集団に含まれていたペリョ・ビルバオ(アスタナ)、アンドレイ・アマドール(モビスター)、ダミアーノ・カルーゾ(バーレーン・メリダ)、ジョセフロイド・ドンブロウスキー(EFエデュケーション・ファースト)などのアシストたちがニバリグループに合流。

ロペスらが一時抜け出す場面もあったものの、ニバリたちは冷静にこれを吸収し、その後は協調体制を作ったこのニバリグループが、最終的にログリッチェやモレマとのタイム差を1分21秒つけてゴールすることとなった。

(ロペスは最後の2~3kmで失速し、ニバリたちから14秒遅れてゴールする)

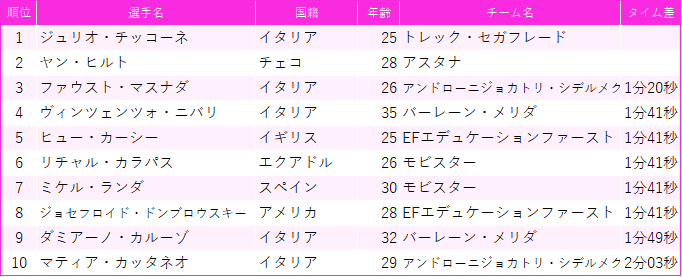

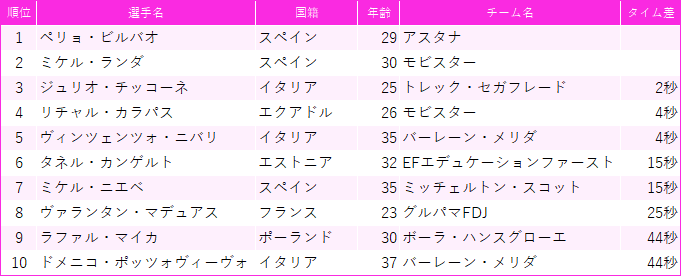

総合上位勢がこの日、総合でつけられたタイム差は以下のとおり

総合1位 カラパス

総合3位 ニバリ → 総合2位

総合5位 ランダ → 総合4位

総合10位 ロペス(+14秒) → 総合7位

総合2位 ログリッチェ(+1分21秒) → 総合3位

総合6位 モレマ(+1分21秒) → 総合5位

総合8位 イェーツ(+1分21秒)

総合9位 シヴァコフ(+2分02秒)

総合4位 マイカ(+3分04秒) → 総合6位

総合7位 ポランツ(+3分53秒) → 総合10位

この結果、ログリッチェはカラパスとのタイム差が2分以上に開いてしまう。

「最後のTTで逆転可能なので一時的にマリア・ローザを預けた」形だったはずの、「カラパス総合首位」が、ここにきて致命的な状態にまで広がっていく。

第17ステージ コンメッツァドゥーラ~アンテルセルヴァ 181km(山岳)

ドロミテを舞台に行われる、2019ジロ・デ・イタリア最終山岳連戦の1つ。とはいえ、この日の最後に用意された山頂フィニッシュは3級山岳で、登坂距離5.5km、平均勾配6.9%とさほど厳しくはない。

劇的な総合争いは起こりづらいと見られたこの日は、大規模な逃げ集団がそのまま逃げ切る結果に。

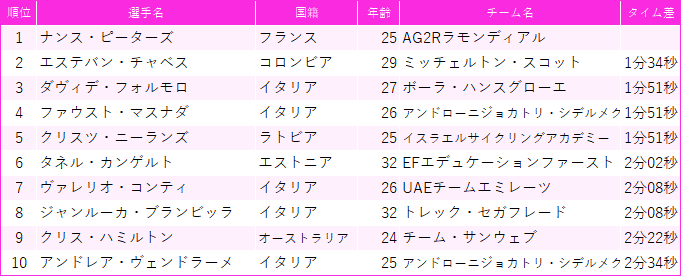

18名の逃げ集団の中から、残り16kmでナンス・ピーターズがアタック。まだまだ距離を残し、とくに最後の5.5kmが厳しい登りであることを鑑みて、メイン集団はこれを追おうとしなかった。

しかし、これまで一度も勝利のないピーターズではあるが、直近のツール・ド・ロマンディでは終始積極的な動きを見せてもいた。

実績はなくとも、勢いのある若手・・・彼を逃がしては、いけなかった。

ニーランズ、チャベス、コンティの3名が追走として抜け出し、最後はチャベスが単独で追走を仕掛けるが、残り2kmの時点でまだタイム差は1分以上に開いている。

そのあともさらにギャップを開いて、最終的に1分34秒差でもってフィニッシュに飛び込んだ。

勇気ある16km独走勝利。最後はベロベロと舌を出すヴォクレール→カルメジャーヌと継承された伝統の「ワザ」を、チームは違えど若きフランスの才能あるピーターズが見事に踏襲。まさに彼らに匹敵する「逃げ職人」っぷりを示してくれた。

これからも、総合系とかというよりは、今回のような山岳逃げで活躍する選手になってほしいところ。カルメジャーヌが最近すこし元気がない分、ぜひ。

そしてメイン集団でも最後の登りで勝負が勃発。

前日2位だったヤン・ヒルトがこの日も強烈な牽きで集団をペースアップ。ニバリやカラパスやログリッチェなどはついてくるも、総合9位シヴァコフ、総合8位サイモン・イェーツが早々に遅れていく。

さらに、ヒルトの牽きに耐え切れなくなったロペスが脱落。慌ててヒルトも救済に番手を下げるが、この隙にランダがアタックを仕掛けた。

これについていけたのは今日も元気なヒュー・カーシーだけ。 ニバリ、ログリッチェ、カラパス、モレマ、ロペス、ヒルトが追走集団を形成し、ポッツォヴィーヴォがこれを牽引する。

最終的にはカーシーも切り離したランダが総合上勢の中では先頭でゴール。

追走集団からはカラパスとロペスが抜け出してカーシーに合流し、ランダから12秒遅れでゴール。

ニバリ、ログリッチェ、モレマはランダから19秒遅れでゴールし、この日も完全に遅れてしまったサイモン・イェーツは、ルーカス・ハミルトンに牽かれながらランダから39秒遅れでフィニッシュした。

カラパスとニバリとのタイム差は1分54秒に、ログリッチェとのタイム差は2分16秒に開く。

サイモン・イェーツは復活の兆しが見えず、今回のジロは非常に辛い戦いとなっている。

第18ステージ ヴァルダーオラ~サンタ・マリア・ディ・サーラ 222km(平坦)

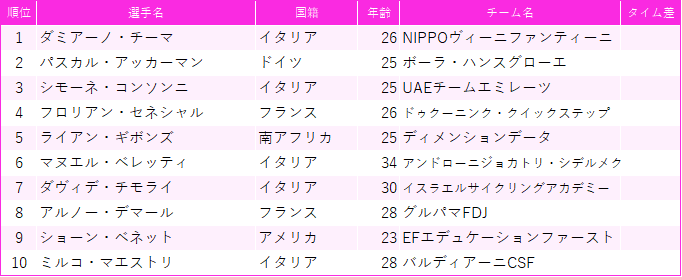

大会最後の平坦スプリントステージ。当然のことながら、集団スプリントが期待され、ここ連日形成された大規模逃げ集団はこの日は見られず。たった3名の「無謀な逃げ」が形成された。

白熱するのはマリア・チクラミーノ(ポイント賞)争い。現在首位を走るデマールは、2位アッカーマンとの間に13ポイントの差をつけている。

残り62.5km地点にある中間スプリントポイントでは、ボーラとFDJが1人ずつアシストを出して争う。最後はFDJのアシストの背中から発射したデマールが勢いよくスプリントを開始するが、アッカーマンは無理をせず、その背後で5番手通過を果たした。

これでデマールとアッカーマンとのポイント差は14ポイントに。

そして、グルパマFDJはこの日、「積極的に前を牽かない」作戦に出た。

もしもスプリント争いをして、アッカーマンにステージ優勝をさらわれでもしたら、この14ポイント差もひっくり返されてしまう危険性が高い。

で、あれば、逃げの3名に逃げ切ってもらった方が安全――そう考えたグルパマは先頭牽引の役目を放棄し、代わってボーラや、何とかして今大会勝利がほしい、チモライ率いるイスラエルサイクリングアカデミーなどが積極牽引。しかしプロコンチネンタルチーム頼りの牽引では、なかなか逃げとのタイム差が縮まらない。

そして、残り1kmで15秒差。微妙なタイム差に、焦るニコ・デンツが先行するも、これを冷静に耐え抜いていたダミアーノ・チーマが、しっかりとデンツを踏み台にして強烈な加速。

最後にメイン集団の中から猛烈な勢いで発射されたアッカーマンが迫るも、ギリギリのところでチーマの逃げ切りが決まった。

3年ぶりにジロ出場を果たしたNIPPOヴィーニファンティーニの、初となるジロ勝利。それは、今大会常に逃げに乗り続けてきたチーマによるものだった。エースを任されていたマルコ・カノラやフアンホセ・ロバトがなかなか結果を出せない中、このチーマや、初山といった、「逃げ要員」がきっちりとNIPPOの名を売ってくれたのである。

今大会、アンドローニジョカトリの次に目立っているプロコンチネンタルチームといっても良いだろう。来年もジロ、呼ばれるか。

そして、ギリギリのところで逃げ切られてしまい3勝目を逃したアッカーマンはあまりの悔しさに何度も何度もハンドルを叩いたが、しかしライバルのデマールが後方で他の選手と接触しかけたことで失速。

結果、8位に沈んでしまったことで、なんとマリア・チクラミーノ順位が逆転。

一転、いつもの笑顔に戻ったアッカーマン。数々の歓喜と苦難とを重ねて経験してきた彼が、最後の最後に報われる結果となった。

スポンサーリンク

第19ステージ トレヴィーゾ~サン・マルティーノ・ディ・カストロッツァ 151km(山岳)

いよいよジロの山岳ステージもあと2つ。

この日は最後に2級山岳サンマルティーノ・ディ・カストロッツァ(登坂距離13.6km、平均勾配5.6%)を登る山頂フィニッシュステージとなっている。

ほぼ最後に一発、そしてその勾配もそこまで厳しくないということで、大きな総合争いは起こらないと予想されたステージ。

実際、総合争いは最後の登りで総合6位ミゲルアンヘル・ロペスが抜け出して、その他のライバル勢に44秒差をつけてゴールした。これによる順位の変動はなかったが、総合5位のモレマとのタイム差を26秒差にまで縮めた。

第9ステージの個人TTで大きくタイムを落とした昨年総合3位が、この終盤になってかなり調子を取り戻してきた感じを受ける。

一方、攻撃を仕掛けなければどうしようもないタイム差をカラパスにつけられてしまっているログリッチェは、最後の登りの急勾配区間でアタック。

動きは見せられたものの、これが決定的な動きになることはなく、結局のところ、ロペス以外の総合上位勢は一塊になってゴールすることとなった。

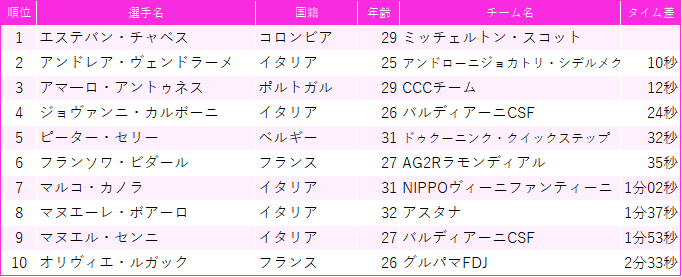

そして、そんな総合上位勢とは別の戦いを展開した12名の逃げ集団の中から、前日に続くNIPPOの勝利を目指し、チームのエースとして乗り込んできたマルコ・カノラが残り15kmで独走を開始。

2日前のピーターズの二匹目のどじょうを狙いたかったカノラだが、本格クライマーたちの集まる追走集団からは逃れようもなく、残り8kmでビダール、セリー、チャベス、ヴェンドラーメの4名に追い付かれる。

その後は積極的にチャベスが牽引し、度重なるアタックによってカノラは早々に脱落。そして最終的に、残り2.7kmで5回目のアタックを繰り出したチャベスが、そのまま復活の逃げ切り勝利を果たした。

2016年にマリア・ローザを1日だけ着用し、最終的には総合2位に収めた彼が、その後は怪我や病気によって結果を出せない辛い時期を繰り返してきた。

今回もかつてのような走りは見せられなかったものの、第17ステージの2位に続き、終始諦めない積極的な走りでついに1年ぶりの勝利を獲得。

その背景と思いについては、以下の記事に詳しく書かせてもらったので参考にしてほしい。

そして、最後の登りでチェーントラブルに見舞われながらも、執念で舞い戻って2位に入り込んだヴェンドラーメも、今年25歳の若手イタリア人選手。

今回のジロはカッタネオといい、マスナダといい、とにかくアンドローニの選手の元気がいい。スプリントでもベレッティはそれなりの上位に食い込んでいる。

マスナダは来期ワールドツアー入りを果たしてもおかしくはないし、カッタネオ、ヴェンドラーメも、今後の各種レースでの活躍、あるいはステージ勝利に期待したいところ。

第20ステージ フェルトレ~クローチェ・ダウネ 194km(山岳)

いよいよ、2019ジロ山岳最終決戦。これを終えれば、あとは17kmの個人TTだけ。挽回できるタイムにも限界があるため、この日の行方でほぼ総合成績が決まってくる、そんなステージだった。

全長194kmに山岳ポイントが5つ。総獲得標高は5000mを超える難関ステージ。

スタート直後の登りから熾烈なアタック合戦が繰り広げられ、「チマ・コッピ」に指定された2つ目の登り、1級マンゲン峠(登坂距離18.9km、平均勾配7.6%)に差し掛かる頃には、メイン集団の人数も50名程度にまで絞り込まれていた。さらにそこからアスタナのミゲルアンヘル・ロペスを中心として早めの攻撃を繰り出され、なんとここでヴィンツェンツォ・ニバリ、そしてプリモシュ・ログリッチェが遅れ始めてしまう。

登り切ったあとの長い下りで、ダウンヒルを得意とするこの両名が一気にタイム差を詰め、なんとかメイン集団に復帰はする。しかし2人にとって、マリア・ローザを目指して逆転するうえでかなり状況が厳しいことを思い知らされた。

最後から2つ目の登り、2級クローチェ・ダウネでは、ミケル・ランダが単独でアタックを仕掛け、抜け出しに成功。

これを追いかける役目を担わされるのはログリッチェ。体力を使い切ったログリッチェがずるずると後退すると、今度はポッツォヴィーヴォが先頭を牽引した。

ログリッチェは集団からも脱落しそうになる。そのとき、観客が彼のサドルの後ろを長時間押すシーンが映し出される。ログリッチェも、もうそんな余裕はないのか、振り払おうとする仕草もなく、これがばっちりと映っていたことで、ゴール後に総合成績から10秒マイナスされるペナルティを受ける羽目に。

だが、これがなければ本当にログリッチェは落ちていたかもしれない。いずれにせよ、この山頂を超えたあとの下りで、ニバリとカラパスが集団から抜け出して先行していたランダに合流。ログリッチェはロペスらと共に取り残されてしまった。

ロペスはこの後、観客との接触トラブルが発生。ヤン・ヒルトのバイクを借りて復帰するも、絶好のアタック機会が失われたばかりか、1分49秒のタイムを失うこととなった。

先行するランダ、カラパス、ニバリは逃げ集団の生き残りを吸収しながら先頭へ。

ランダが総合リーダーのために積極的な牽引を見せるが、カラパスがこれを押しのけて自ら先頭で走る姿も見せた。

ログリッチェとのタイム差を1秒でも開くために、ランダだけでなく自分の足も使ってペースを上げようと考えたのかもしれない。

あるいは、本来はエースであったランダが、ログリッチェとの差をつけて総合3位を盤石にするための手助けを、マリア・ローザ自ら行おうと考えたのかもしれない。

結果として、このカラパスグループはログリッチェたちに50秒近いタイム差をつけてフィニッシュ。ランダは2位に入ったことでボーナスタイムも獲得し、ログリッチェを23秒逆転して総合3位に昇格した。

ランダはもちろん、ステージ優勝も狙っていた。

しかし、彼のアタックを予期していた同郷のビルバオが、きっちりと彼の後輪につけて加速し、最後にこれを追い抜いて鋭い登坂スプリントを見せた。

これにて今大会2勝目。

昨年総合6位と躍進した彼が、今回のジロでは大きくタイムを失って総合争いからは早々に脱落してしまっていた中で、ロペスのためのアシストをこなしつつ、きっちりと最後に成果を残してくれた。

彼もまた、今年最強のアスタナ軍団の1人であることは間違いない。

次は彼がエースで活躍できるレースを楽しみにしている。

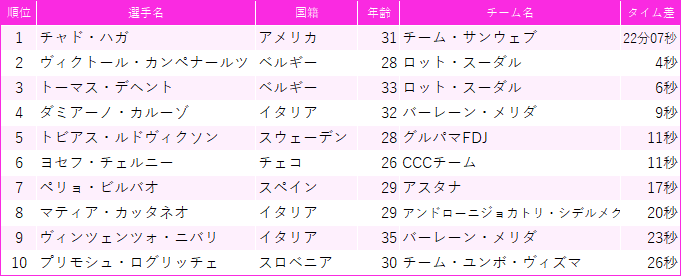

第21ステージ ヴェローナ 17km(個人TT)

4.7kmの平坦、距離4.5km・勾配4.6%の登り、そして6.4kmの下り。

バランスの取れた丘陵TT。序盤にトップタイムを記録したのは、本日の優勝候補、ヴィクトール・カンペナールツ。

ベルギーTT王者であり、欧州TT王者であり、そして4月のアワーレコード新記録を叩き出したばかりの世界トップクラスのTTスペシャリスト。

第9ステージにおいても最有力候補だったものの、メカトラに見舞われたことで悔しくも勝利を逃す。グランツールにおいてはいまだ未勝利の彼が、この日は最高のチャンスを手繰り寄せる、はずだった。

しかし、彼の7分後に出走したサンウェブの伏兵、「アメリカで2番目にTTの早い男」ハガが、カンペナールツのタイムを塗り替えた。

登りの頂上に位置する中間計測地点ではカンペナールツから7秒遅れだった彼が、そのあとのテクニカルな下りをカンペナールツより11秒早く突き抜けた。

レース後のコメントで「アグレッシブさが足りなかったかもしれない」と告げたカンペナールツ。この日のために数日間足を貯め続けてきたハガの、エースも多くの仲間も失ったチームとして何を為すべきかという覚悟が――彼を、今年のジロの最後の王者として君臨させた。

WOW! Incredible! 🙌🏼@ChadHaga turns our #Giro🇮🇹 around taking the final stage win in Verona! #KeepChallenging pic.twitter.com/jhTbLU37XZ

— Team Sunweb (@TeamSunweb) June 2, 2019

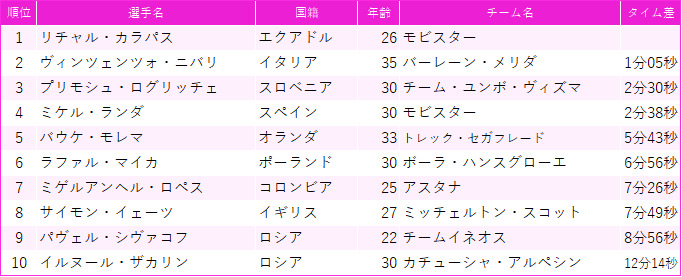

そして、白熱する総合争いの最大の目玉は、プリモシュ・ログリッチェの走り。

しかし、21日間の戦いは、とくに後半の山岳の連戦は、確実に彼の身体を蝕んでいた。

初日の個人TT(8km)でカラパスに47秒差、第9ステージの個人TT(34.8km)でカラパスに1分55秒差をつけることのできた男は、その中で最もカラパスにとって不利であるはずのレイアウトの最終日(17km)に、たったの46秒差しかつけられなかった。

ミケル・ランダとの23秒差をひっくり返し、総合表彰台を奪い返すことには成功したものの、マリア・ローザに向けた彼の挑戦はこの瞬間に終わりを告げた。

しかし、思い返してみれば、彼は今までにグランツールの表彰台にすら立っていなかった男である。昨年のツールでは総合4位と躍進したものの、絶対の優勝候補として戦うグランツールはこれが初めてだった。

そして、チームもまた、厳しい山岳をログリッチェと共に越えることはできなかったが、3年前、クライスヴァイクが奇跡の躍進を遂げたあの頃と比べれば、確実に進化を遂げつつある。

ログリッチェはもちろん、ユンボ・ヴィズマにグランツール制覇ができないとは思わない。

彼らの挑戦はこれからも続く。そしていつか、表彰台の真ん中に立つときが来るだろう。

そして、昨年、エクアドル人として初めてグランツールを走り、エクアドル人として初めてのステージ勝利を手に入れた男が、翌年、今度はエクアドル人として初めてマリア・ローザを着て、それを最終日の表彰台にまで持ち続けた。

確かに実力のある男だった。昨年は総合4位だった。それでも、彼が今年、その表彰台の頂点に立つことになるなんて、想像できた人は、共に走っていたライバルたちの中にもいなかったのではないか。だからこそ、ログリッチェは第13ステージで1分19秒も彼に先行を許し、さらには翌第14ステージで2分4秒もの独走を許したのだ。

たったの7秒、最終日のTTで挽回できるから、と。

だが彼は最後までその強さを失わなかった。どんなにロペスがアタックしても、ニバリが全力を振り絞った攻撃を仕掛けても、彼は崩れなかった。

彼は誰よりも強かった。マリア・ローザにふさわしい走りをする男だった。

そして、新たな歴史が築かれた。

声を大にして言いたい。今年のジロは面白かった。

たしかに昨年も、クリス・フルーム、トム・デュムランといった現代最強のオールラウンダーたちが最終的に表彰台の上位を占めた、「正統派のグランツール」だった。

しかし今年は、あらゆる総合優勝候補が沈み、苦しみ、大会を去り、山岳では保守的な争いが繰り返され、混沌とした状況を生んでいた。

だが、その代わり、昨年と違って連日生まれた大きな逃げの中から、それまではアシストとしての陰でチームを支えていた選手たちが、あるいはまだ大きな成果を出していない若者たちが、小さくも強い輝きを見せる3週間だったのだ。

そして最後に頂点を掴んだカラパスもそういう男だった。あくまでもアシスト。誰も彼を警戒していなかった。その中で誰よりもアグレッシブな走りを見せた、そう、今大会の総合優勝候補たちの中で最も積極的な走りを見せたあの第14ステージが鍵となって、彼は栄光を掴んだのだ。

そういうグランツールも実に面白い。そんなグランツールだからこそ面白い。

今年のジロは、面白かった。

スポンサーリンク